1.C.5) Josephine Baker et la «Revue Nègre»

Attardons-nous sur une autre star du music-hall de l'époque à la trajectoire fulgurante: Joséphine Baker. Entre 1925 et le début des années '30, elle passe du statut de danseuse quasi inconnue à icône internationale, figure de la modernité, de la liberté, de l’exotisme… et du jazz. Cette période est celle de son ascension météorique, marquée par l’audace, l’innovation scénique et une capacité rare à incarner l’air du temps.

1.C.5.a) Une enfance pauvre à Saint-Louis (1906–1917)

Freda Josephine McDonald naît le 3 juin 1906, à Saint-Louis, dans le Missouri. Sa mère, Carrie McDonald, est lavandière, son père probablement musicien ambulant (bien que son identité reste floue). Joséphine grandit dans un contexte de pauvreté extrême et de violence raciale omniprésente: Saint-Louis est marqué par des tensions raciales majeures, notamment les émeutes sanglantes de 1917.

Elle commence à travailler très jeune: domestique à 8 ans, souvent maltraitée par les familles blanches qui l’emploient. Mais elle observe, elle imite, elle rit — déjà une nature de scène. Joséphine développe vite une vitalité débordante et un sens aigu du comique.

Elle quitte l’école très tôt, fréquente les quartiers populaires, et commence à danser dans la rue, pour quelques pièces. Elle est livrée à elle-même, mais cette expérience forge son caractère: indépendant, débrouillard, audacieux.

1.C.5.b) Les premiers pas sur scène (1919–1921)

Vers l’âge de 13 ans, Joséphine se marie brièvement (une première fois à 13, une seconde à 15 — d’où son nom de "Baker"). Mais c’est dans la danse et la scène qu’elle trouve un véritable refuge. Elle rejoint de petites troupes locales, puis parvient à intégrer une troupe itinérante de vaudeville. Elle joue de son agilité, de son humour physique, et se distingue par une manière bien à elle de détourner les chorégraphies: elle exagère les mouvements, parodie les poses, tourne la rigueur en dérision — un style comique irrésistible, bientôt remarqué.

1.C.5.c) New York et le Harlem Renaissance (1921–1925)

En 1921, encore adolescente, elle monte à New York. Là, elle va se retrouver en plein bouillonnement culturel du Harlem Renaissance, cette période d’explosion artistique afro-américaine.

Shuffle Along () () fut le tout premier spectacle musical entièrement conçu et interprété par des Noirs américains. Il est présenté pour la première fois à la fin du mois de mars 1921 au Howard Theatre de Washington, pour une série de deux semaines. Face à l’enthousiasme du public, la production est transférée à New York, au 63rd Street Music Hall, où elle débute le 23 mai 1921. Le succès est immédiat: 504 représentations seront données — un triomphe inattendu à l’époque. Parmi les interprètes figurent: Eubie Blake lui-même, Noble Sissle, Paul Floyd, Lottie Gee, Gertrude Saunders, Roger Matthews, Mattie Wilkes, Lawrence Deas et la future grande chanteuse Adelaide Hall. C’est dans ce contexte, à l’été 1922, que la jeune Joséphine Baker, tout juste âgée de 16 ans, rejoint la ligne de chœur de la troupe. Ce sera l’un de ses premiers pas sur la grande scène, et le début d’une aventure artistique hors du commun.

«Shuffle Alone» - 1921 - Josephine Baker est la sixième à partir de la droite

On l’embauche ensuite pour The Chocolate Dandies, une autre revue afro-américaine en vogue. Joséphine y joue la danseuse maladroite, toujours placée en bout de ligne, censée rater les mouvements… sauf qu’elle les fait exprès trop bien, avec un décalage comique dévastateur. C’est la marque Baker: elle danse, mais elle raconte en dansant.

Elle se fait ainsi un nom dans le circuit afro-américain, encore très fermé et séparé du circuit blanc. Mais son style tape à l’œil, et lorsqu’un imprésario français, Carlo Kehr, vient chercher des artistes noirs pour un spectacle à Paris, il repère Joséphine. Elle est jeune, drôle, charismatique. Elle accepte immédiatement. Et la voilà en route pour l’Europe, pour la Revue Nègre, en 1925.

1.C.5.d) 1925: La Revue Nègre, le choc Joséphine

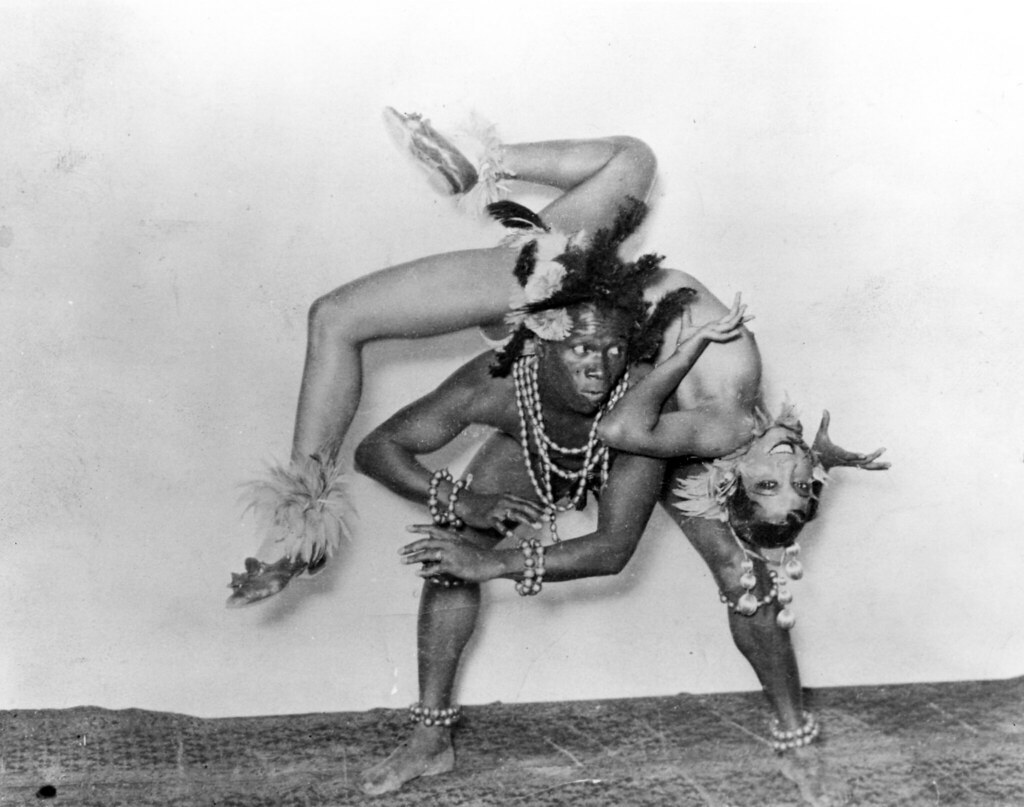

Josephine Baker et Joe Alex

le soir de la première de «La Revue Nègre»

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 1925

Le 2 octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées, c’est la première de la Revue Nègre. C'est bien plus qu’un simple spectacle: c’est un événement culturel fondateur, un choc esthétique, un manifeste involontaire de la modernité musicale et visuelle. C’est aussi, bien sûr, le baptême scénique européen de Joséphine Baker, qui y surgit comme une météorite.

Recontextualisons le tout. L’après-guerre est marqué à Paris par une soif inextinguible de nouveauté, de vitesse, de fête, de liberté. La capitale vit à l’heure du jazz, de l’Art déco, du dadaïsme, des revues à plumes et des rythmes syncopés venus d’Amérique. C’est dans ce climat que Carlo Kehr, un imprésario français, et Louis Douglas, danseur afro-américain, montent une production audacieuse: une revue 100% noire, avec des artistes venus tout droit des États-Unis, dans une ville curieuse d’«exotisme» et avide de rythmes nouveaux.

Le titre choisi – La Revue Nègre – joue sans détour sur l’imaginaire colonial et racial du moment. L’objectif est autant de séduire que de provoquer.

Il s'agit bien d'une revue, donc d'un mélange de chants, de danses, de sketchs comiques et de numéros instrumentaux, dans l’esprit des vaudevilles afro-américains ou du musical Shuffle Along (un musical créé, écrit et joué par des artistes afro-américains en 1921 à Broadway avec un énorme succès (11ème plus longue série des années '20), mais revu à la sauce parisienne.

Quels sont les ingrédients de cette revue?

- Jazz en live, joué par l’orchestre de Claude Hopkins (bientôt remplacé par celui de Sidney Bechet),

- Charleston, cake-walk, ragtime, danses de couple ou de groupe,

- Costumes brillants, gestuelle suggestive, énergie débordante.

La revue ne propose pas de narration suivie, mais une succession de tableaux, chacun conçu pour en mettre plein les yeux et les oreilles. Elle repose sur l’exotisme fantasmé, avec une part de caricature (héritée du minstrel show), mais aussi sur une authenticité musicale et rythmique qui sidère le public.

Le moment-clef? L’entrée en scène de Joséphine Baker, dans un duo dansé torride avec Joe Alex, où elle apparait torse nu, vêtue que d’un simple pagne à plumes et de perles. Elle entre en bondissant, enchaîne grimaces, roulades, cabrioles et gestes suggestifs dans un style comico-érotique totalement nouveau.Elle fait preuve d'une liberté érotique et une énergie animale qui bouleverse le public. Certains applaudissent à tout rompre, d’autres sont gênés, mais tous s’accordent : on n’a jamais rien vu de tel.

«Ce n’est pas du music-hall, c’est un tremblement de terre.» — dit-on dans les salons.

Dès cette première soirée, Joséphine Baker devient une star.

La presse est partagée mais passionnée:

- Les critiques les plus conservateurs dénoncent une vulgarité primitive ou « inhumaine ».

- Les avant-gardes (Cocteau, Desnos, Aragon, Picabia…) saluent une révolution esthétique. Pour eux, Joséphine incarne le corps libéré, la beauté sauvage, la danse à l’état brut.

« Joséphine a fait de son corps un instrument de musique. »

Jean Cocteau

La Revue Nègre n’est pas seulement un succès parisien. Elle renforce l’arrivée du jazz sur scène, en dehors des cabarets, dans une salle de prestige. Elle contribue à populariser:

- le style américain de spectacle (plus rythmé, moins narratif),

- le modèle de la revue musicale, avec vedette chantante et tableaux successifs - déjà grandement introduite par Mistinguett,

- la valorisation de la culture afro-américaine, même si c’est encore dans un cadre stéréotypé.

Elle ouvre aussi une brèche dans le rapport à la nudité, à la danse, au rythme, qu’exploiteront toutes les revues parisiennes dans les années suivantes.

Pour de nombreux historiens spécialisés en arts de la scène, malgré les revues de Mistinguett, La Revue Nègre devient un repère historique dans la chronologie du théâtre musical européen comme le moment où la scène française s’ouvre au rythme américain.

1.C.5.e) 1926: La Folie du Jour et 1927: Un Vent de Folie

Après le succès retentissant de la Revue Nègre en 1925, Joséphine Baker est engagée en 1926 par Paul Derval, directeur des Folies Bergère, pour devenir la vedette de la nouvelle revue intitulée La Folie du Jour. Ce spectacle, composé de deux actes et 45 tableaux, est conçu par Louis Lemarchand et s'inscrit dans la tradition des grandes revues parisiennes de l'époque, mêlant danse, musique et extravagance visuelle.

Joséphine Baker dans la revue «La Folie du Jour»

Le numéro le plus emblématique de Joséphine Baker dans cette revue est sans doute sa célèbre "danse des bananes". Vêtue uniquement d'une jupe composée de bananes artificielles, elle exécute une chorégraphie à la fois érotique, grotesque, féline et joyeuse. qui captive le public parisien. Ce costume, conçu comme une parodie des clichés coloniaux, devient immédiatement iconique. Il provoque et fascine, surtout parce qu’il est porté avec humour et élégance. Baker détourne l’imagerie "sauvage" en en faisant un acte artistique de subversion. Elle ne joue pas la femme noire exotique: elle s'en amuse, elle s'en empare, elle la transcende.

La performance de Baker dans La Folie du Jour consolide sa réputation en France et en Europe, la propulsant au rang de véritable icône des Années Folles. Son charisme, son talent et son audace scénique contribuent à redéfinir les standards du spectacle de l'époque, faisant d'elle une figure incontournable du music-hall parisien.

Musicalement, La Folie du Jour s’inscrit dans la vague du jazz américain qui déferle alors sur Paris. L’orchestre de scène est souvent dirigé par des musiciens noirs américains (dont le frère de Harry Pilcer) et le rythme est syncopé, les chorégraphies nerveuses, les numéros rapides et sans temps mort. Ce n’est plus l’opérette, ce n’est pas encore la comédie musicale, mais c’est le cœur battant du music-hall nouveau, fait de pulsation, d’images, d’énergie brute.

Elle va enchaîner l'année suivante avec une seconde revue aux Folies Bergères: Un Vent de Folie qui recueille un nouveau triomphe.

1.C.5.f) 1926–1930: Tournées et apogée du music-hall

Après sa naissance au Théâtre des Champs-Elysées et son explosion aux Folies Bergère, Joséphine entame des tournées à travers l’Europe. Elle se produit notamment à:

- Berlin, où elle fascine les artistes de la République de Weimar,

- Vienne, Rome, Budapest, Bruxelles — partout, elle provoque la même onde de choc visuel et sonore,

- Londres, où elle rencontre une réception plus tiède au départ, à cause des représentations raciales et coloniales plus rigides dans le monde anglo-saxon.

En 1927, elle tourne son premier film, La Sirène des Tropiques, un film muet de Mario Nalpas. Elle y joue une jeune femme noire amoureuse d’un ingénieur blanc — un rôle un peu stéréotypé mais qui permet de mettre en valeur ses talents de danseuse et d’actrice. Ce film connaît un franc succès commercial et consolide sa place de star internationale.

Joséphine commence à se tourner sérieusement vers la chanson. Si ses premiers enregistrements sont légers ou comiques (La Petite Tonkinoise, Dis-moi Joséphine…), elle amorce un virage plus sentimental et expressif avec des titres comme:

- "J’ai deux amours" (1930) — devenu son hymne personnel, entre la France et l’Amérique,

- "Si j’étais blanche" (1932) — un titre poignant sur la condition raciale,

- "Aux îles Hawaii", "La Conga Blicoti", etc.

Sa voix, sans être puissante, est pleine de charme, d’expressivité, de personnalité, et surtout, elle interprète, elle incarne ce qu’elle chante.

Dès la fin des années 1920, elle s’installe durablement en France. En 1937, elle épouse Jean Lion, un industriel français, et obtient la nationalité française. Mais bien avant cela, elle se sent déjà profondément française de cœur: la France l’a accueillie, célébrée, valorisée comme aucun pays ne l’avait fait.

Vu l'importance de cette femme, continuoins plus avant dans sa biographie...

1.C.5.g) Début des années '30: transition et défis

Elle tourne Zouzou en 1934, premier film parlant où elle a le rôle principal (face à Jean Gabin). C’est un film important, car il la montre dans un rôle d’héroïne ambitieuse, pas seulement “exotique”.

En 1935, elle tourne Princesse Tam-Tam, plus conventionnel mais toujours centré sur son charme et son aura.

Vers 1936, elle connaît un passage plus difficile: certaines de ses revues ont moins de succès, la presse commence à se lasser, et les tensions raciales montent en Europe. Elle part brièvement aux États-Unis en 1936 pour une tournée, mais y subit un racisme frontal (hôtels refusés, affiches déchirées, presse hostile).

Elle quitte les États-Unis écœurée et réaffirme son attachement à la France.

Dès la montée des fascismes en Europe, Joséphine Baker s’inquiète de la situation politique. Naturalisée française en 1937, elle s’implique activement dans la défense de son pays d’adoption.

1.C.5.h) 1939–1945: Joséphine Baker, résistante et patriote

Josephine Baker est là en tant que sous-lieutenante de l'armée de l'Air de la France Libre. Elle est en uniforme au sein de la direction des formations féminines de l’état-major général de l’armée de l’air, comme officier de propagande.

Dès 1939, elle rejoint les services de renseignement de la France libre, en particulier le 2e Bureau (les services secrets de l’armée).

Grâce à sa notoriété et à ses tournées, elle peut voyager sans éveiller les soupçons et recueillir des informations militaires, des conversations diplomatiques, transporter des messages codés dans ses partitions ou cousus dans ses vêtements, servir d’agent de liaison lors de réceptions à Lisbonne, Madrid, Casablanca...

Elle cache aussi des résistants dans sa propriété du Château des Milandes, en Dordogne. Elle rejoint même la Légion féminine de l’Armée de l’Air, et chante pour les troupes alliées en Afrique du Nord.

À la Libération, elle est décorée de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance et plus tard de la Légion d’honneur par le général de Gaulle. Rien de moins.

1.C.5.i) 1947–années '50: l’artiste humaniste et mère universelle

En 1947, Joséphine épouse Jo Bouillon, chef d’orchestre, avec qui elle s’installe définitivement aux Milandes, en Dordogne. Elle y conçoit un projet utopique: la “Tribu Arc-en-Ciel”, une adoption de douze enfants de nationalités, religions et origines différentes, pour prouver que la fraternité entre les peuples est possible.

« Les enfants de toutes les couleurs peuvent vivre ensemble comme frères. »

Josephine Baker

Dans les années 1950, elle retourne sur scène pour financer son projet. En 1953, elle triomphe à nouveau à l’Olympia. Elle donne des tournées en Europe, Amérique du Sud et Israël, où elle est acclamée. Elle refuse catégoriquement de se produire dans les salles américaines pratiquant la ségrégation raciale. Elle devient alors une militante anti-raciste de plus en plus active.

1.C.5.j) 1963: la Marche sur Washington

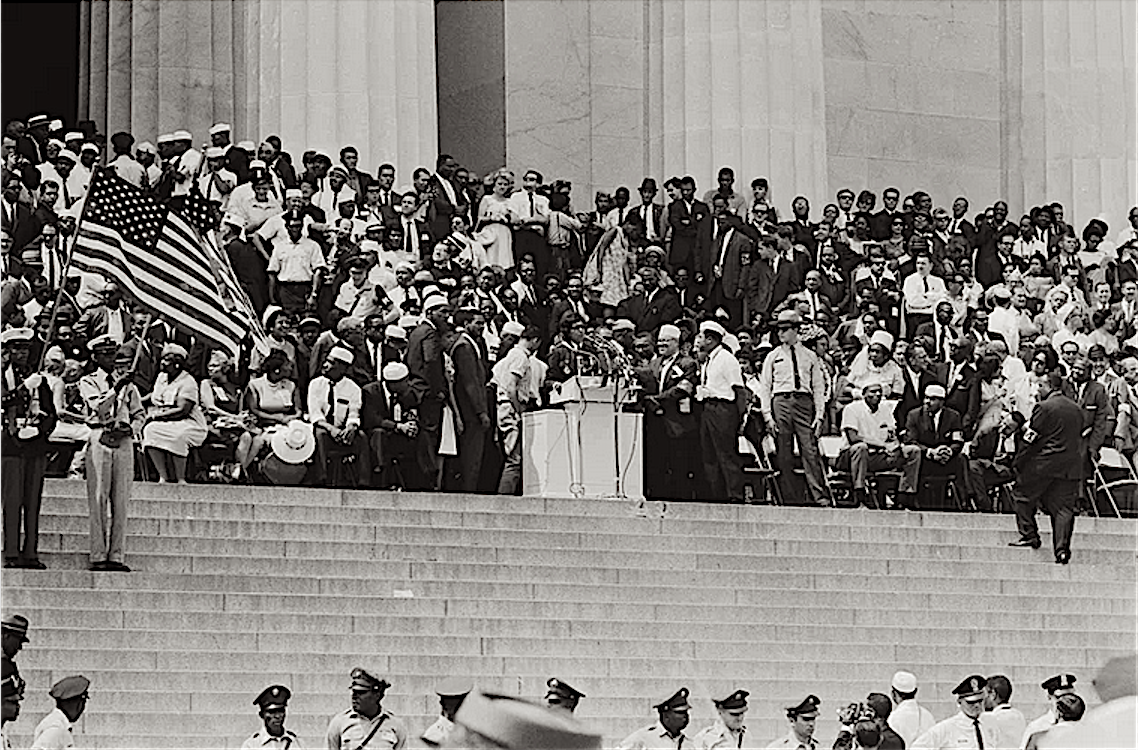

Josephine Baker lors de la marche de Washington

Dans les années 1960, les États-Unis sont encore profondément marqués par la ségrégation raciale, en particulier dans les États du Sud. Les Afro-Américains y subissent des discriminations systémiques : dans l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation, aux transports, et même au droit de vote.

Des mouvements de protestation se multiplient: sit-ins, boycotts, marches pacifiques. Mais face à l’inaction du gouvernement fédéral, les leaders du mouvement pour les droits civiques décident d’organiser une grande manifestation nationale à Washington D.C., pour faire pression sur les autorités.

Le 28 août 1963 constitue l’apogée du mouvement non violent pour les droits civiques aux États-Unis, avec la célèbre Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté. Ce jour-là, environ 200.000 personnes, dont 80 % d’Afro-Américains, défilent pacifiquement pour soutenir la cause de l’intégration raciale et l’égalité des droits.

La marche s’achève devant le Lincoln Memorial, où de nombreux orateurs se relaient à la tribune, parmi lesquels deux femmes, Daisy Bates et Joséphine Baker. C’est Martin Luther King qui clôt les prises de parole en livrant son discours historique, devenu emblématique : "I Have a Dream."

« J’ai quitté l’Amérique parce que je ne pouvais pas y être noire et libre. Mais je suis revenue pour dire que ça doit changer. »

Josephine Baker

Elle porte ce jour-là son uniforme de résistante française et ses médailles militaires.

Josephine Baker prend la parole lors de la Marche de Washington

1.C.5.k) Fin de vie, hommage et postérité

Malgré les hommages, la fin de sa vie est marquée par des difficultés financières liées à l’entretien des Milandes. Elle est expulsée de son château en 1968, ce qui brise le cœur de celle qui avait voulu faire de ce lieu un symbole de paix. Mais elle n’abandonne pas: grâce au soutien de personnalités comme Brigitte Bardot ou Grace de Monaco, elle reprend la scène pour rembourser ses dettes.

En 1975, à l’âge de 68 ans, elle monte un dernier spectacle à Bobino, célébrant ses 50 ans de carrière. La critique est unanime, le public est bouleversé. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée dans le coma à son hôtel.

Elle meurt le 12 avril 1975.

Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon: première femme noire, première artiste, première étrangère naturalisée à y être honorée. Une reconnaissance tardive mais éclatante pour une femme de scène, de cœur et de combat.

Cérémonie d'entrée au Panthéon pour Joséphine Baker - 30 novembre 2021

.png)

.png)